Uさんがナポリでご注文されているシャツ、

襟とカフが擦り切れて、一度取り替えてもらわれたそうですが、

元の生地が退色していたので色が変わってしまい、それが気になられるようです。

襟とカフを取り替える場合、同じ生地で取り替えると起こりがちですね。

白い生地でも、黄ばみや薄汚れで起こってしまいます。

今回の場合、同じシャツを何枚もオーダーされていらっしゃいましたので、

思い切って1枚を潰して、そこから移植する事になりました。

移植する前に、先に色合わせも確認しました。

白い生地を使ってクレリックにすれば問題ないですが、

このシャンブレー地と質感の合う白い生地がなくて、今回は断念。

他に、何か良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えて下さい。

最近すっかり定着したクールビズですが、

そのせいか?楽しいシャツのご注文が多いですね。

洗い終わって、業務用の乾燥機を使って乾燥させた状態です。

どのシャツも色々なアイデアでご注文頂きましたので、出来上がれば改めて!

今朝、店を開ける前に職人さんの所に伺ってきました。

いつも写真は嫌がられるのですが、今日は新聞の取材でしたので、

顔出し厳禁!という条件付きで、数枚のみ、撮影の許可を頂く事が出来ました。(汗)

今まで何度頼んでも断られ続けたのに(汗)、でも、、こうして初めて、

マッセアトゥーラのシャツが縫われる現場を紹介させてもらえて嬉しいですね。

裁断前に、僕の方で湯のしをし、

それから、この道50年のMM裁断士によって、

1人1人起こした型紙に合わせ、包丁で丁寧に裁断されます。

使い込まれた包丁、、と思いきや、

この『スルメ』と呼ばれる剣先包丁は毎朝キチンと研がれ、

3年ほどで、こんなに小さくなってしまいます。

裁断された生地は、職人さんの手元に届けられ、

こんどもまた、この道50年のMSさんの手によって丸縫いされます。

MSさんの奥様が、襟に芯を沿わしたり、『下張り』を担当されます。

MM裁断士とMSさんは、パートナーを組まれて47年目。

阿吽の呼吸でシャツが出来上がります。

この職人世界にスポットをあてると最高に面白いのですが、

今日は、職場のご紹介だけに留めておきます。

これからも元気で作り続けて下さい。

そして、「教えるなんてワシにはでけへんで」なんて言わずに、

後継者への技術継承に、一肌でも二肌でも脱いで、益々頑張って下さいよ!

これからも宜しくお願いします。

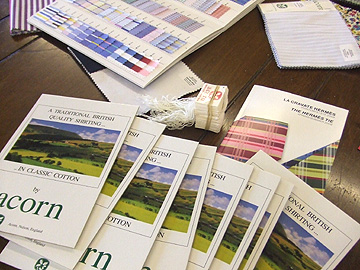

英国ランカシャー州ネルソンにあるシャツ地メーカー、acorn(エイコーン)を訪ねてきました。

ヨークシャー州に隣接したランカシャー州はかつては綿業が盛んだったようです。

それについては話がそれるので、あとで書かせて頂くことにします。

エイコーン(Acorn)は以前から何度も取り上げてきましたが、

ここは今でも全コレクションが英国内で織り上げられている数少ないメーカーです。

トーマスメイソンやデヴィッドジョンアンダーソンも1991年に伊アルビニ傘下に入って以来、

生産拠点の殆んど(全て?)がイタリアに移ってしまっていると聞きます。

※織機のチューニングは英国時代から培われてきたものです。

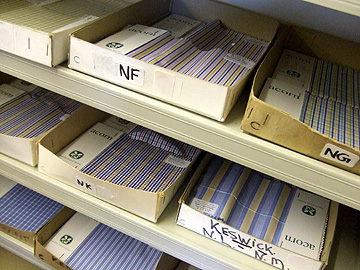

工場の統合によって、現在のエイコーンには2ラインあり

このウェアハウスには、クラシックな36inch巾の全コレクションが収まっています。

少しトレンド寄りの60inch巾のクラシックシャーティングのウェアハウスは、別になっています。

各国から受けたオーダーは、即日この場でカットされて発送されます。

約800柄のコレクション全てが、

こうして、カットサンプルとしてストックされています。

サンプルは全て手作業で作られ、こうしてストックされています。

これは今まで見てきた毛織物でも同じで、全て1つ1つ手作業で行なわれています。

左から長男クリス氏、現社長のジョン・チャトバーン氏、次男のジョージ氏。

社長のジョン氏は、トーマスメイソンの幹部も務めた人です。

そしてエイコーンは、1975年にジョンのお父さんが

トーマスメイソンを辞めて作った会社です。

下の画像は、昔の木製シャトル(杼)です。

これは後で書こうと思っているジョンケイの『飛び杼(ひ)』と

深く関わりが出てきますが、今でも、こんなシャトルを使った低速織機で織っている、

綿の生地ってあるのでしょうか?毛織物の世界では今でも使われていますが、シャツでは聞いた事がありません。

ウェアハウスの中の、ちょっとしたディスプレイが洒落てます。

奥に見える貝は、貝ボタンの材料となる白蝶貝(二枚貝)で真珠の母貝です。

真珠で最も高価と云われるピーコック(孔雀)カラーに輝いているのが、見て分かります。

あっ、また話がそれるので、それについてはまたの機会に。(苦笑)

そうこうしているウチにお昼になり、

近くのレストランに、ランチを食べに連れて行ってもらいました。

夏になると、レストランの前は、ビアガーデンスペースになるようですね。

ポカポカしていたので、昼からBeer飲んでご機嫌でした。

戻ってきたところの〝1ショット〟ですが、ウェアハウスであって、

お店ではないので、エントランスは簡素です。

知らなかったら気付きません。

今回の訪問で、クオリティサンプルや、

今後の『クラシックシャーティング』の展開の事や、

その他にも、裁断前に湯のしした時に気になっていたニオイの事や、

その他にも、物創りに対する熱い思いなどを聞かせて頂け、収穫の多い訪問となりました。

帰り道、違う道から駅まで送って頂き、

途中、トーマスメイソンの旧社屋横を通って下さいました。

今は賃貸ビルになってしまっているようですが、建物は以前のままだそうです。

気持ちの良い道ですね。

今回の訪問は、ヘンリープール経由で実現しました。

ヘンリープールのサイモン氏、並びにFtiのFさん、ありがとうございました。

冒頭で触れかけたランカシャー州の綿業の件ですが、

18世紀末~19世紀初にかけて起こった英国の産業革命の発端は、

ランカシャー地方とされています。では何故ウェールズとか、他の地方ではなく、

ランカシャー地方だったのかを考えてみると、そこに面白い事実が見えてくるんですよ。

英国で産業革命が起こる前は、

工場制手工業(マニュファクチュア)が全盛で、

その主要な生産物は毛織物でした。ヨーロッパ人の服の材料は

毛織物が中心でしたから、その当時の彼らにとってはそれで良かったのです。

ところが、商売として考えた場合はそうではなかった。

当時のイギリスの貿易相手国であるアメリカやアフリカの国々では、

綿織物が中心に売れたので、インドから綿織物を輸入して売っていたのです。

でも、もっと儲けを得るために、英国は自国で綿織物を生産しようと力を入れ始めました。

そんな時、産業革命の最初の発明、ジョンケイの『飛び杼』が生まれました。

それを起爆剤に、高度な紡績機械も発明され技術はどんどん進歩し、

飛び杼から更に36年後、ジェームズワットの蒸気機関が誕生し、

機械制大工業が確立された、という歴史があります。

そしてランカシャーに話は戻りますが、

それらの発明は当然のように綿工業に適用される事になります。

当時ランカシャーには、マンチャスターという綿工業を中心とする工業都市があり、

そこでは原材料の綿花を輸入し、

綿製品を輸出するための貿易港の街、リバプールがありました。

それで、最初の産業革命の恩恵を受けて発展したのがランカシャーであり、

今では、ランカシャー州が産業革命の発祥地と言われている、こういった経緯からだそうです。

ちょっと透けすぎですか?(笑)

Tさん、ビジネスではスーツをビシッと着られますが、

プライベート用のスーツや、カジュアルは、いつも遊んで下さいます。

見つけたのがこの時期、シーズン外れですが、来シーズンの為にご注文下さいました。

このシャツ、Tさんの普段のドレスシャツより、

透け感を和らげるために、全体にゆとり量を増やしてあります。

僕も、以前の綿レースのシャツがくたばってきたので、同じ生地で作ります。

いつも100麻番手のシャツを着ていらっしゃるTさんから、180麻番手でご注文頂きました。

麻の番手は綿番手とは異なり、麻番手×0.358で綿番手に変換となりますので、

例えば、180麻番手×0.358=64綿番手という数式が成り立ちます。

麻の場合、綿の64番手とは違って薄くて紙みたいです。

それは、麻のシャツ地は経糸・緯糸ともに単糸で織っているので、

64〝麻〟番手は、単純計算で倍掛けの128〝綿〟番手に相当するんですよ。

いつものフィッティングより若干のゆとりを持たせて肌から離すと、

透け感は和らぎますし、それでも嫌な方は100麻番手程度の目が詰まった肉厚な素材なら、

ほぼ透ける事もないので、そちらをお勧めしています。